Seit dem Jahr 2002 durften wir folgende Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, Zweitzeuginnen und Zweitzeugen im Bistum Limburg zu Begegnungen und Gespräche mit Schüler*innen begrüßen:

Krystyna Kozak

Als Zeitzeugin bei Zeitzeugenbegegnungen 2002 bis 2011 u.a. in Hochtaunusschule Oberursel, Elisabethenschule Hofheim, St.-Angela-Schule Königstein.

Sie wurde am 31.12.1928 in Grudziądz/Polen (dt. Graudenz) an der Weichsel geboren. Als Kind erlebte sie den Einmarsch der deutschen Wehrmacht und von SS in ihrer Heimatstadt. Im Sommer 1944 wurde sie mit ihrer Familie verhaftet und in das Arbeitslager Potulice gebracht. Im Januar 1945 wurde das Lager evakuiert, Krystyna Kozak überlebte mit ihrer ganzen Familie.

2020 erschien in erster und zweiter Auflage ihr Zeitzeuginnenbericht als Buch. (Vgl. Artikel)

Eine kurze filmische Dokumentation über sie ist zu sehen unter dem link

https://www.youtube.com/watch?v=mSUm38j9It0&t=4s (ab min 10:02)

Krystyna Kozak starb am 21. Mai 2021 in Grudziądz.

Ignacy Krasnokucki

Als Zeitzeuge bei Zeitzeugenbegegnungen vom 4. - 14.10.2014 in der Hochtaunusschule Oberursel, Elisabethenschule Hofheim und Bischof-Neumann-Schule Königstein.

Ignacy Artur Krasnokucki wurde 1925 in einer jüdischen Familie als jüngster von drei Brüdern in Łódź/ Polen geboren. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Łódź wurde er mit seinen Eltern ins Ghetto umgesiedelt. Beide starben. Nach einer Razzia im Ghetto im März 1944 wurde Ignacy in ein Arbeitslager nach Częstochowa gebracht. Danach wurde er ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Nach der Auflösung des Lagers 1945 gelang Ignacy Krasnokucki auf einem Todesmarsch die Flucht.

Ignacy Artur Krasnokucki starb am 9. Mai 2016.

Eine kurze filmische Dokumentation findet sich, wenn Sie diesen link anklicken.

Kazimierz Pietryka

Als Zeitzeuge bei Zeitzeugenbegegnungen vom 4. - 14.10.2014 in der Hochtaunusschule Oberursel, Elisabethenschule Hofheim und Bischof-Neumann-Schule Königstein.

Geboren am 17.7.1923 in der Nähe von Rzeszów, geht er mit 13 Jahren nach Lodz und beginnt eine Schneiderlehre. Den Kriegsausbruch erlebt er in Lodz. 1941 wird er im Zuge einer Verhaftungswelle gefangen genommen und zur Zwangsarbeit nach Bayern verschleppt. Es folgen eine erneute Inhaftierung und ein Gefängnisaufenthalt in München. Von dort wird er in das Konzentrationslager Mauthausen-Gusen deportiert. Am 5. Mai 1945 wird das KZ Mauthausen durch die Amerikaner befreit. Kazimierz wiegt gerade noch 35 Kilogramm. In den folgenden Wochen wird seine Gesundheit durch die Amerikaner stabilisiert. Nachdem er zu Kräften gekommen ist, tritt er im Herbst 1945 die Rückkehr nach Polen an. Dort findet er die gesamte Familie wieder. Alle haben überlebt. Kazimierz Pietryka heiratet und bekommt mit seiner Frau drei Kinder. Seit 2011 ist er verwitwet. Er hat fünf Enkel und Urenkel. Eine Enkelin arbeitet im Taunus.

Lilo Günzler

Als Zeitzeugin bei einer Zeitzeugenbegegnung in der Hochtaunusschule Oberusel am 13.7.2016.

Lilo Günzler wurde als Kind einer jüdischen Mutter und eines nichtjüdischen Vaters am 11. Januar 1933 in Frankfurt am Main geboren. Über ihre Erinnerungen an die nationalsozialistischen Verbrechen hat sie lange nicht gesprochen. Erst 60 Jahre nach Kriegsende und Befreiung sprach sie 2005 in der katholischen St. Mauritius-Gemeinde in Frankfurt-Schwanheim öffentlich darüber. „Ich habe 60 Jahre Schweigen gebraucht, um reden zu können“, zitierte die Frankfurter Rundschau Lilo Günzler später einmal.

Seither hat sie dann immer wieder Worte für das Erlebte und Erlittene gefunden und ihre Erinnerungen in dem Buch „Endlich reden“ festgehalten.

Am 11. Februar 2020 ist Lilo Günzler gestorben.

Eine filmische Dokumentation u.a. über ihr Leben findet sich unter diesem link

Henriette Kretz

Als Zeitzeugin bei Zeitzeugenbegegnungen im April und November 2017, u.a. in der Friedrich-Dessauer-Schule Limburg, Elisabethenschule Hofheim, Marienschule Limburg, Jakob-Mankel-Schule Weilburg, Eichendorffschule Kelkheim. Im Oktober 2023 im Priesterseminar Limburg, in der Hochtaunusschule Oberursel und dem Johannesgymnasium Lahnstein.

Henriette Kretz wurde am 26. Oktober 1934 in einer jüdischen Familie in der damals polnischen Stadt Stanisławów (heute Ukraine) geboren. Seit 1935 lebte die Familie in der Nähe von Opatów im südöstlichen Polen, wo Henriettes Vater als Arzt tätig war. Nach dem Überfall auf Polen im Herbst 1939 floh die jüdische Familie vor den heranrückenden Deutschen. Henriette kam mit ihren Eltern zuerst nach Lemberg und bald darauf ins benachbarte Sambor. Ihr Vater wurde Direktor eines Sanatoriums für Tuberkulosekranke. Mehrmals gelang es Henriettes Vater seine Familie vor dem Schlimmsten zu bewahren. Immer wieder mussten sie sich verstecken. Henriettes Eltern wurden vor ihren Augen erschossen. Sie selbst konnte sich in einem Nonnenkloster verstecken und überlebte die Zeit des NS-Terrors.

Nach dem Krieg kam sie auf Umwegen nach Antwerpen, studierte Kunstgeschichte und wurde Lehrerin für Französisch in Israel, wo sie insgesamt 13 Jahre lang lebte (1956-1969). 1969 kehrt sie nach Antwerpen zurück.

Henriette Kretz ist verwitwet, hat zwei Söhne und drei Enkel. Sie ist Mitglied des polnischen Vereins "Kinder des Holocaust". Im Dezember 2020 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

Ihre Erinnerungen hat sie in dem Buch "Willst du meine Mutter sein?" festgehalten.

Eine 2024 kurze filmische Dokumentation des SWR zu ihr findet sich unter diesem link

Ignacy Golik

Als Zeitzeuge bei Zeitzeugenbegegnungen im November 2017, u.a. in der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg, Marienschule Limburg, Jakob-Mankel-Schule Weilburg, Eichendorffschule Kelkheim.

Ignacy Golik wurde am 19. Januar 1922 in Warschau geboren. Nach dem Überfall deutscher Truppen auf Polen und der Besetzung Warschaus engagierte sich Ignacy Golik aktiv im polnischen Widerstand. 1941 wurde er zusammen mit seinem Bruder und dessen Frau von der Gestapo verhaftet und in das Pawiak-Gefängnis gebracht. Nach drei Wochen wurde Ignacy ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Dort arbeitete er in verschiedenen Arbeitskommandos. Im November 1944 wurde Ignacy Golik zuerst ins Konzentrationslager Sachsenhausen und dann nach Barth, ein Nebenlager des Konzentrationslagers Ravensbrück, verlegt. Ignacy Golik überlebte den "Todesmarsch" und wurde in der Nähe von Rostock von den sowjetischen Truppen befreit. Nach der Befreiung kehrte er in seine Heimatstadt Warschau zurück, studierte Journalistik und arbeitete bis 1998 als Journalist.

1964 wurde er nach Frankfurt eingeladen, um als Zeuge im Frankfurter Auschwitz-Prozess auszusagen.

Am 27.Januar 2020 nahm er mit einigen hundert Überlebenden an der beeindruckenden 75-Jahr-Feier der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz teil. (s.u.)

In der Nacht zum 31.8.2022 ist Ignacy Golik im Alter von 100 Jahren gestorben.

Das Maximilian-Kolbe-Werk würdigt ihn in einem Nachruf.

Gedenkfeier 75 Jahre Befreiung von Auschwitz am 27.Januar 2020

Externer Inhalt

Dieser Inhalt von

youtube.com

wird aus Datenschutzgründen erst nach expliziter Zustimmung angezeigt.

Auschwitz anniversary - Memorial service held at camp to mark 75 years since liberation

Zofia Wareluk

Als Zeitzeugin beim ersten großen Zeitzeugenprojekt im August 2018, in Begegnung mit Schüler*innen aus 16 Schulen im Gebiet des Bistums Limburg.

Zofia Wareluk wurde am 03.01.1945 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau geboren. Als ihre Mutter nach dem Warschauer Aufstand inhaftiert wurde, war sie im vierten Monat schwanger. Am 12. August 1944 wurden sie in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Der Bruder ihrer Mutter kam in Dachau ums Leben. Ihr Großvater starb im KZ Kochendorf am 8. Januar 1945. Ihr Vater kam als politischer Häftling in die Konzentrationslager Natzweiler und Dachau. Er starb kurz nach Kriegsende und ist auf einem Friedhof in München begraben. Zofia verdankt ihr Leben nur der Tatsache, dass Auschwitz am 27. Januar 1945 befreit wurde.

Sie hat zwei Söhne, zwei Enkelinnen und zwei Urenkelinnen. Ehrenamtlich engagiert sie sich im Verein der Überlebenden von Auschwitz-Birkenau.

Im Februar 2018 erzählte sie im polnischen Fernsehen ihre Geschichte, der link zur Sendung findet sich hier

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/35748009/zofia-wareluk-kobieta-ktora-przezyla-auschwitz

Bogdan Chrześciański

Als Zeitzeuge beim ersten großen Zeitzeugenprojekt im August 2018, in Begegnung mit Schüler*innen aus 16 Schulen im Gebiet des Bistums Limburg.

Bogdan Chrześciański wurde am 7. Januar 1945 in Auschwitz-Birkenau geboren. Seine Eltern Henryka und Władysław lernten sich während des Krieges in Warschau kennen. Am 8. August 1944 wurden beide nachts zu Hause verhaftet und nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort wurden sie getrennt. Der Vater wurde später in das KZ Natzweiler deportiert, wo er am 4. Januar 1945 starb. Seine Mutter war zum Zeitpunkt ihrer Inhaftierung im fünften Monat schwanger.

Bogdan ist verheiratet, hat einen Sohn und einen vierjährigen Enkel.

Am 18. Februar 2022 ist Bogdan Chrześciański gestorben

Eine kurze filmische Dokumentation über ihn findet sich im Zeitzeugenfilm "Wir sind die Zeiten"

https://www.youtube.com/watch?v=wcQpBP6ym5s&t=15s (ab min 03:21)

Irena Szczurek

Als Zeitzeugin beim ersten großen Zeitzeugenprojekt im August 2018, in Begegnung mit Schüler*innen aus 16 Schulen im Gebiet des Bistums Limburg.

Irena wurde am 29.5.1938 in einer polnischen jüdischen Familie geboren. Sie hatte einen um acht Jahre älteren Bruder. Aus Erzählungen weiß sie, dass sie eine glückliche Familie waren, was auch alte Fotos zeigen. Ihr Vater hatte eine eigene Anwaltskanzlei. Bei Ausbruch des Krieges floh die Familie von Radomsko nach Brody. Im Januar 1942 wurde die Familie gezwungen, ins Ghetto Brody umzuziehen. Irena wurde aus dem Ghetto geschmuggelt und überlebte bei dem Kindermädchen der Familie, Maria Hromiak (diese wurde posthum von Yad Vashem als "Gerechte unter den Völkern" geehrt). Ihre Mutter kam im August 1942 in Bełżec oder Sobibor ums Leben. Ihr Vater und Bruder wurden 1943-1944 von Unbekannten ermordet. Auf Wunsch der Eltern ließ Maria Hromiak Irena katholisch taufen.

Nach dem Krieg studierte sie und unterrichtete an einer Grundschule und einem Technischen Gymnasium Mathematik, Physik und Elektrotechnik. Seit 2001 ist sie verwitwet. Sie hat drei erwachsene Enkelkinder und eine Urenkelin. Sie ist aktiv im Verein der Kinder des Holocaust in Łódz.

In dieser Funktion sprach sie bei einer Gedenkveranstaltung im März 2018 zum Europäischen Gedenktag an die Gerechten unter den Völkern vor dem gleichnamigen Denkmal in Łódz

https://www.youtube.com/watch?v=uWJbOKKIwS8

Fryderyk Jakimszyn

Als Zeitzeuge beim ersten großen Zeitzeugenprojekt im August 2018, in Begegnung mit rund 500 Schüler*innen aus 16 Schulen im Gebiet des Bistums Limburg.

Fryderyk wurde am 13. Mai1927 in Krakau geboren. Dort wurde er im Dezember 1944 verhaftet als Mitglied der polnischen Untergrundarmee Armija Krajova. Seine Haftstationen:

- Dezember 1944 – Januar 1945 Gefängnis Montelupich in Krakau

- Februar 1945 Konzentrationslager Groß-Rosen (Häftlings-Nr. 91937)

- Februar – April 1945 Konzentrationslager Nordhausen-Dora, (Häftlings-Nr. 118077)

- April 1945 Außenlager Rottleberode

- April – Mai 1945 Außenlager Heimkehle

Er überlebte den Todesmarsch und wurde am 2. Mai 1945 in Parchim von sowjetischen Soldaten befreit.

Seine Familie besteht aus zwei Töchtern, einem Sohn, vier Enkelkindern und sieben Urenkeln. 1994 starb seine Frau. Nach mehreren Krankenhausaufenthalten 2019 erholte er sich nicht mehr richtig.

Am 7. Juni 2020 starb Fryderyk in Krakau.

Eine Filmaufnahme vom 24.8.2018 hält seine letzte Begegnung mit über 100 Schüler*innen in Limburg fest

https://www.youtube.com/watch?v=Xz7HHdMcovg&t=7s

Krystyna Budnicka

Als Zeitzeugin beim zweiten großen Zeitzeugenprojekt im Februar 2020, in Begegnung mit Schüler*innen von 13 Schulen im Gebiet des Bistums Limburg und bei den online-Zeitzeugenbegegnungen 2022 und 2023.

Krystyna Budnicka wurde am 8. Mai 1932 in Warschau als Hena Kuczer als achtes Kind einer strenggläubigen jüdischen Familie geboren. Sie hatte sechs Brüder und eine Schwester. Im Juli 1942 wurden zwei ältere Brüder von Hena mit ihren Familien in das Vernichtungslager Treblinka abtransportiert und dort ermordet. Anfang 1943 versteckte sie sich mit ihren Eltern, ihren Geschwistern und einer Schwägerin in einem selbstgebauten unterirdischen Bunker im Ghetto. Dort überlebten sie den Aufstand im Ghetto. Monate später wurde der Bunker entdeckt. Die Flucht überlebten nur Hena und ihre Schwägerin. Hena fand zuletzt Unterschlupf bei der Familie Budnicki. Im Oktober 1944 wurde Hena von Nonnen in ein Waisenhaus unter dem Namen Krystyna Budnicka aufgenommen.

Sie arbeitete später als Sonderschullehrerin. Seit 1990 engagiert sie sich in der Vereinigung "Kinder des Holocaust". Krystyna Budnicka ist Ehrenbürgerin der Stadt Warschau.

Ihre Erinnerungen an den Warschauer Aufstand sind unter folgendem link zu sehen

https://www.youtube.com/watch?v=NyS5YkU2iKw

Zum 80jährigen Erinnern an den Aufstand im Warschauer Ghetto hat die Tagesschau ein Audio-Interview mit ihr veröffentlicht:

https://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio-159515.html

Ein einminütiges Video mit einem Bericht über ihr Leben findet sich unter

https://www.welt.de/politik/ausland/article139729862/Ich-atme-Warum-sollte-ich-mich-also-beschweren.html

Krystyna Budnicka war bei den Feierlichkeiten zu 80 Jahre Aufstand im Warschauer Ghetto die letzte Überlebende von dort.

Janina Reklajtis

Als Zeitzeugin beim zweiten großen Zeitzeugenprojekt im Februar 2020, in Begegnung mit Schüler*innen von 13 Schulen im Gebiet des Bistums Limburg.

Janina Reklajtis wurde zehnjährig mit ihrer Mutter nach Auschwitz deportiert, im August 1944 nach dem Aufstand in Warschau. Dort wurde sie unter der Nummer 83043 registriert. Später wurde sie nach Berlin geschickt zur Zwangsarbeit. Dort wurde sie im Januar 1945 wurde von der Roten Armee befreit.

Eine Filmaufnahme von ihr findet sich unter dem link

https://media.sodis.de/open/bpb/auschwitz_heute_reklajtis.mp4

Janina Reklajtis starb am 16. September 2023 in Warschau.

Elzbieta Podbielska

Als Zeitzeugin beim zweiten großen Zeitzeugenprojekt im Februar 2020, in Begegnung mit Schüler*innen von 13 Schulen im Gebiet des Bistums Limburg.

Elzbieta Podbielska hat ihr Leben lang unter den Erfahrungen gelitten, die ihre Mutter als Schwangere in Auschwitz-Birkenau machen musste. Kurz vor der Befreiung wurden sie und ihre eigene Mutter auf einen Todesmarsch geschickt, den die beiden Frauen nur überlebt haben, weil sie sich verstecken konnten. Elzbieta Podbielska wurde im April 1945 als ein ausgesprochen schwächliches und krankes Kind geboren. Ihre Mutter selbst litt bis zu ihrem Tod unter schwersten Depressionen und hat das Haus kaum verlassen, was auch das Heranwachsen von Elzbieta Podbielska stark beeinflusst hat.

Anna Janowska –Cioncka

Als Zeitzeugin bei der zweiten großen Zeitzeugenwoche im Februar 2020, und beim ersten online-Zeitzeugenprojekt 2021. Bei der Zeitzeugenwoche im Oktober 2023 im Priesterseminar Limburg.

Anna Janowska-Ciońćka wurde am 5. Mai 1936 als Hanna Kleinberg in einer polnischen jüdischen Familie in Krakau geboren. Sie hatte eine vier Jahre ältere Schwester namens Ewa. Ihr Vater Roman war Zahnarzt und besaß eine eigene Praxis in Rabka, einem ca. 50 km südlich von Krakau gelegenen Kurort.

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs veränderte sich das Leben der Familie Kleinberg schlagartig. Hannas Vater wurde in die polnische Armee eingezogen und gelangte später in sowjetische Gefangenschaft. Er starb im Januar 1942 in Usbekistan an Typhus. Die Mutter, Alicja Kleinberg, blieb mit den beiden Töchtern Ewa und Hanna in Rabka, wohin auch die Großeltern Wilhelm und Antonina Kleinberg sowie die Großmutter Laura Paster zogen. Jedoch verschlechterte sich auch in Rabka die Lage der Juden zusehends. Im Januar 1940 wurde Hanna mit ihrer Mutter und Schwester aus ihrer Wohnung vertrieben und die Zahnarztpraxis des Vaters wurde beschlagnahmt. Sie wechselten danach mehrmals die Wohnung, bis sie schließlich ins Ghetto umziehen mussten. Im Mai 1942 wurden die beiden Großmütter bei einer Massenerschießung im Wald erschossen, im Juni der Großvater. Auch Hanna, ihre Mutter und die Schwester standen auf einer Liste der Juden, die "liquidiert" werden sollten. Dass sie überlebt haben, verdanken sie der Aufopferung einiger gutherziger Menschen.

Nach dem Krieg wuchs Anna Janowska, wie Hanna Kleinberg nun hieß, heran, machte das Abitur und studierte an der Technischen Hochschule Krakau. Frau Anna Janowska-Ciońćka ist verwitwet, hat zwei Kinder und fünf Enkelkinder. Sie lebt in Krakau und ist Mitglied des Vereins der "Holocaust-Kinder".

Anna Pliszka

Als Zeitzeugin beim zweiten großen Zeitzeugenprojekt im Februar 2020, in Begegnung mit Schüler*innen von 13 Schulen im Gebiet des Bistums Limburg, und bei der Limburger Zeitzeugenwoche im Oktober 2024.

Anna Pliszka wurde am 26.2.1940 in Warschau geboren. Ihre Eltern waren Artur Rajcher und Chaja Rajcher, geborene Bromberg. Während des Zweiten Weltkriegs versteckte sich die Familie in Rembertów bei Warschau. Nach der Denunziation im August 1943 beschlossen die Eltern, Selbstmord zu begehen: Die Mutter und Anna wurden mit Unterstützung des Rates zur Unterstützung der Juden „Żegota“ versteckt. Sie verließen Warschau während des Warschauer Aufstands und kehrten nach dem Ende der Feindseligkeiten in die Hauptstadt zurück. Während des Kriegsrechts war Anna Pliszka an den Aktivitäten der „Solidarność“ beteiligt. Sie ist Mitglied des Vereins „Kinder des Holocaust“. Die Geschichte ihres Lebens wurde in dem Buch „Ich komme zurück, wenn du schläfst“ von Patrycja Dołowy beschrieben.

Dr. Michaela Vidláková, geb. Lauscherova

Als Zeitzeugin beim ersten Online-Zeitzeugenprojekt im Juni/Juli 2021, sowie Dezember 2021 und Juni 2023.

am 30.12.1936 in Prag in einer jüdischen Familie geboren. Im Dezember 1942 wird die Familie Lauscher nach Theresienstadt deportiert. Als 6 jähriges Kind kommt Michaela dort zunächst ins Kinderheim, dann schwer krank in das Infektionskrankenhaus. 1944 erlebt sie die „Verschönerungsaktion“ in Theresienstadt und die Rückkehr der Todesmärsche in das Lager.

Takis Würger / Noah Klieger

Als Z(w)eitzeuge beim ersten Online-Zeitzeugenprojekt im Juni/Juli 2021.

„Ich will, dass Menschen hören oder lesen, was passiert ist.“ sagte der 1925 in Straßburg geborene und 2018 in Tel Aviv gestorbene Noah Klieger. Die Nummer 172345 wurde ihm 1943 in Auschwitz auf den Unterarm tätowiert. Takis Würger hat die „Erinnerungen eines jüdischen Helden“ in einem „bewegenden, erschütternden, wunderbaren Buch“ festgehalten und erzählt Noah Kliegers Geschichte.

Dr. Klaus Riemer

Als Zeitzeuge beim ersten Online-Zeitzeugenprojekt im Juni/Juli 2021.

Geboren 1931 in Berlin, erlebte er dort die "Kristallnacht" in Berlin. Seine Eltern hatten in ihrem Tante-Emma-Laden auch jüdische Kunden. Mit den jüdischen Nachbarskindern Edith und David spielte er. Nach Kriegsbeginn kam er nach Zakopane, wo er sich mit polnischen Kindern anfreundete. Mit knapp 14 Jahren wurde er als "Volkssturmmann" eingezogen. Heranrückende amerikanische Soldaten aus Richtung Dachau zeigten ihm selbst fotografierte Aufnahmen vom Grauen des dortigen KZ.

Petra Kunik

Als Zeitzeugin beim ersten Online-Zeitzeugenprojekt im Juni/Juli 2021.

Geboren 1945 in Magdeburg als Tochter von Shoah-Überlebenden, aufgewachsen in Frankfurt/M. Als Jüdin der so genannten ‚zweiten Generation’, fühlt sie sich dem liberalem europäischen Judentum zugehörig und wehrt sich gegen eine Holocaust-Opfer-Rolle. Der 1963 in Frankfurt/M beginnende Auschwitz - Prozess mit seinen 180 Verhandlungstagen, in all dem Grauen die Geschichte ihres Volkes als Geschichte des Leidens zu erfassen, brachten sie wie im Trotz zu der unwiderruflichen Erkenntnis: "Ich bin eine lebende jüdische Deutsche" Durch ihre Arbeiten möchte sie mit jüdischem Leben heute in Deutschland bekannt machen und so Brücken der Verständigung schlagen. Mit ihrer Dialogarbeit will sie die Anerkennung für den fremden Anderen wecken.

Mikołaj Skłodowski

Als Zeitzeuge an den online-Zeitzeugenbegegnungen 2021, 2022 und 2023 teilgenommen, und bei der Zeitzeugenwoche im Oktober 2023 im Priesterseminar Limburg.

Wurde am 25. März 1945 im Konzentrationslager Ravensbrück geboren. Nach dem Warschauer Aufstand kam seine Mutter Waleria in den ersten Augusttagen 1944 zusammen mit ihrer Mutter und Schwester nach Bergen-Belsen und danach nach Ravensbrück. Am 24. April 1945 kam die Mutter mit ihrem Säugling im Rahmen einer Hilfsaktion des Schwedischen Roten Kreuzes nach Schweden. Im Oktober 1945 kehrte die Mutter mit ihrem Sohn nach Polen zurück.

Helmut "Sonny" Sonneberg

Am 1. Dezember 2021 im Rahmen des Limburger Zeitzeugenprojekts am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt teilgenommen

Helmut Sonneberg wurde am 4.Juni 1931 in Frankfurt geboren. Seinen jüdischen Vater hat er nie kennengelernt. Seine Mutter Recha Wessinger heiratete später einen katholischen Mann, der für Sonny wie ein Vater war. Beide, seine Mutter und er, werden katholisch getauft. Doch beeinflusste diese nicht die Geltung der 1935 erlassenen "Nürnberger Rassegesetze". Sonnys Stiefvater hält allem Druck stand, der ihm als "Arier" gemacht wird. Ab 1940 muss Sonny im jüdischen Waisenhaus - getrennt von der Familie - leben. Ab 1941 muss er den "Judenstern" tragen. Am 14. Februar 1945 wird er zusammen mit seiner Mutter von der Frankfurter Großmarkthalle aus nach Theresienstadt deportiert. Nach vier Tagen Fahrt im Viehwaggon kommt er dort an und erlebt zusammen mit seiner Mutter die Befreiung im Mai 1945 durch die sowjetische Armee. Er selbst sagt, dass es für ihn sehr schwer war, die jahrelange Isolation, keine Freunde haben zu dürfen, zu ertragen.

Am 10. Februar 2023 ist "Sonny" gestorben.

Ein Jahr vorher erschien die halbstündige filmische Dokumentation über sein Leben "Sonny - eine Geschichte über den Holocaust, Eintracht und Frankfurt", welche in der ARD-Mediathek zu sehen ist.

Am 30. Juni 2023 hat zum ersten Mal Matthias Thoma, Leiter des Eintracht-Frankfurt-Museums über "Sonny" gesprochen. Als Zweitzeuge stellte er vor über 100 Schüler*innen der Klingerschule Frankfurt anschaulich und bewegend auch anhand von Bild- und Filmmaterial dessen Leben vor.

Am 6.Dezember 2023 erschien von Matthias Thoma das Buch "Von Ausgrenzung und Eintracht. Sonnys Geschichte".

Eva Szepesi

Eva Szepesi nahm als Zeitzeugin bei den Zeitzeugenbegegnungen im Juni/ Juli 2023 teil

Erschütternd beschreibt Eva Szepesi ihre Befreiung am 27.Januar 1945 in Auschwitz-Birkenau. Und erschütternd ist auch zu lesen und zu hören, wie die im September 1932 in Ungarn Geborene 60 Jahre danach die Gewissheit erhält, dass ihre Mutter mit ihrem Bruder ermordet wurde. Im "Buch der Namen" im Stammlager Auschwitz findet die Enkeltochter die Namen der beiden. Seit einem Anruf der Shoah Foundation Ende 1994 erzählt Eva Szepesi ihre Geschichte, die sie so lange verdrängt hat. In ihrem Buch "Ein Mädchen allein auf der Flucht" und dem von Bärbel Schäfer herausgegebenen Buch "Meine Nachmittage mit Eva" werden diese Geschichte dem Schweigen entrissen. Von ihrem Zeitzeugengespräch im Haus am Dom am 5.Juli 2023 existiert eine Filmaufnahme im Kanal des Zeitzeugenprojekts.

Mieczysław Grochowski

Als Zeitzeuge bei der Zeitzeugenwoche im Oktober 2023 im Priesterseminar Limburg.

Mieczysław Grochowski wurde als jüngstes von acht Kindern am 25. März 1939 in Pommern geboren. 1943 wurde die gesamte Familie in das Internierungs- und Arbeitslager Potulice verschleppt und bis 1945 dort inhaftiert. Sein Vater und sein Großvater hatten sich geweigert, die sogenannte "Folkslista" (‚Volksliste’) zu unterschreiben. Beide überlebten die Zeit des Krieges nicht. Mieczysław Grochowski erlebte als Vierjähriger im Lager die menschenunwürdigen Lebensbedingungen, Hunger, Krankheit und Angst vor Bestrafung. Nach der Befreiung musste die Familie ohne den Vater zurechtkommen.

Als Jugendlicher entdeckte "Mietek" die Trompete als "sein Instrument". Während seiner Militärzeit wurde der 18-Jährige als Trompeter in das Marineorchester aufgenommen. Hier blieb er und spielte in diesem Orchester bis zu seiner Pensionierung. Grochowski ist mit einer deutschen Zirkusartistin verheiratet. Mit ihr lebt er abwechselnd in Berlin und Danzig. Er hat eine Tochter und einen Enkel.

Mietek war erstmals bei der Zeitzeugenwoche vom 1. - 7. Oktober 2023 in Limburg als Zeitzeuge dabei.

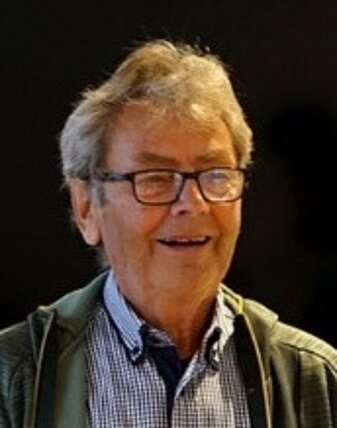

Matthias Thoma - Zweitzeuge zu Sonny Sonneberg

Jahrgang 1972, lebt in Hofheim am Taunus. Er baute Ende der 1990er Jahre das Vereinsarchiv von Eintracht Frankfurt auf. 2007 wurde er Leiter des neueröffneten Eintracht Frankfurt Museums im Stadion. In diesem Jahr veröffentlichte er auch "Wir waren die Juddebube - Eintracht Frankfurt im Nationalsozialismus". Auf dieses Buch sprach ihn Helmut "Sonny" Sonneberg an und meinte, dazu könne er ihm noch etwas berichten. Damit begann für die beiden eine Freundschaft, in deren Verlauf "Sonny" Sonneberg immer mehr von seiner Verfolgungsgeschichte erzählte. Zu einem Zeitzeugengespräch im Eintracht-Frankfurt-Museum mit "Sonny" in den Jahren bis 2020 kamen annährend 200 Zuhörer:innen. Matthias Thoma ist seit 2023 als Zweitzeuge für das Projekt "Zeitzeugen" tätig. Im Frühjahr 2024 war er an fünf Schulen im Bistum Limburg zu Zweitzeugengesprächen. "Sonny" wäre stolz auf ihn.

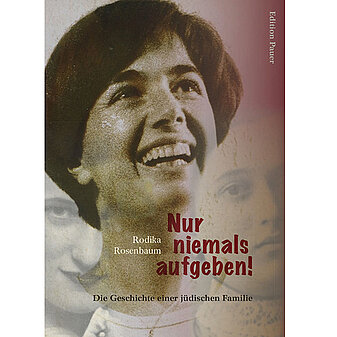

Rodika Rosenbaum - Zweitzeugin ihrer jüdischen Familie

Im Mai 1948, als Tochter zweier Holocaust-Überlebender in Cluj (Rumänien) geboren. Im Schatten beider Vergangenheiten wuchs sie auf. 1958 wanderte die Familie nach Israel aus. 1960 ging die Familie nach München. 1979 trat Rodika Rosenbaum in den Schuldienst ein. Später arbeitete sie als Psychologin. Schon Jahre vor dem Tod ihrer Mutter schrieb Rodika Rosenbaum Notizen aus Gesprächen auf, die ihr wichtig erschienen. In der Corona-Pandemie nahm sie sich die Zeit, diese Notizen zu ordnen, und das Buch "Nur Niemals aufgeben!" zu schreiben.

Anhand dieser Aufzeichnungen geht sie in Gespräche mit Schüler:innen. Im Frühjahr 2024 war sie an fünf Schulen im Bistum Limburg zu bewegenden Zweitzeugengesprächen..

Der HR hat im November 2024 einen Beitrag zum Hörbuch ihres Buches "Nur niemals aufgeben" erstellt.

Hier findet sich der Link.

Gerhard Wiese

1928 in Berlin geboren wurde Gerhard Wiese mit 15 Jahren noch als Flakhelfer eingezogen. Sein juristisches Staatsexamen legte er in Frankfurt am Main ab. 1961 begann er bei der dortigen Staatsanwaltschaft zu arbeiten. Als dritter Staatsanwalt - da die vorbereitenden Aufgaben für zwei zu groß waren - wurde er vom hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer für den ersten Auschwitz-Prozess berufen. Gerhard Wiese hat in diesem Prozess ab 1963 gegen die brutalsten Täter die Plädoyes gehalten - Oswald Kaduk und Wilhelm Boger. Er hat mitgeholfen, eines der größten Menschheitsverbrechen der Geschichte vor Gericht zu bringen.

Im Juli 2024 sprach Gerhard Wiese erstmals - im Rahmen des Projekts "Zeitzeugen" im Bistum Limburg - als Zeitzeuge im Haus am Dom in einem überfüllten Giebelsaal, in einer Kooperationsveranstaltung mit dem Fritz Bauer Institut.

Die Veranstaltung mit Gerhard Wiese findet sich als Live-Stream-Aufzeichnung im Youtube-Kanal des Projekts "Zeitzeugen" im Bistum Limburg.

Gerhard Wiese war für einen Tag als Zeitzeuge bei der Zeitzeugenwoche 2024 in Limburg. Er ist auch im Jahr 2025 als Zeitzeuge in unserem Projekt an mindestens zwei Schulen unterwegs.

Inge Auerbacher

Inge Auerbacher war zusammen mit Kurt S. Maier als digitale Zeitzeugin in der Limburger Zeitzeugenwoche 2023 dabei. Im Oktober 2024 reiste sie eigens aus New York an zur Zeitzeugenwoche in Limburg.

Inge Auerbacher ist am 31.Dezember 1934 in Kippenheim geboren, 40 km nördlich von Freiburg. Das merkt man ihrer deutschen Aussprache erstaunlicherweise bis heute an, obwohl sie seit fast 80 Jahren in den USA lebt. Als Tochter von Berthold Auerbacher und Regina, geb. Lauchheimer - wuchs sie als einziges Kind in einer strenggläubigen jüdischen Familie auf. Ihr Vater, ein Textilhändler, war für seine Verdienste im Ersten Weltkrieg mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden – wie viele deutsche Juden. Inge war das letzte jüdische Kind, das in Kippenheim geboren wurde. Am 10. November 1938 bewarfen gewalttätige Randalierer das Haus, in dem Inge wohnte, mit Steinen und zerbrachen alle Fenster. Am gleichen Tag wurden ihr Vater und Großvater nach Dachau verschleppt und für mehrere Wochen inhaftiert. Ab 1940 besucht Inge die jüdische Schule in Stuttgart. Am 1. Dezember 1941 wird Inges Großmutter nach Riga deportiert und dort ermordet. Siebenjährig wird sie am 22. August 1942 mit ihren Eltern vom Stuttgarter Nordbahnhof nach Theresienstadt deportiert. Als sie ankamen, wurde ihnen alles weggenommen, bis auf die Kleidung, die sie trugen, und Inges Puppe Marlene. Fast 3 Jahre erlebt Inge in Theresienstadt unvorstellbares Leid, Angst, Hunger, Kälte und Krankheit.

20 Mitglieder ihrer Familie wurden von den Nationalsozialisten ermordet - neben Inges Großmutter, auch Onkel und Tante Breslau, für die zwei Gedenksteine in der Mauer am Börneplatz in Frankfurt angebracht sind.

Im Mai 1946 wanderte die Familie an Bord eines Truppentransportschiffs in die Vereinigten Staaten aus und ließ sich in New York nieder. 20 Jahre nach ihrer Emigration kam sie erstmalig zurück in ihren Geburtsort Kippenheim.

Am Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2022 sprach sie im Deutschen Bundestag und appellierte an die Menschen in Deutschland, sich dem Antisemitismus entgegenzustellen.

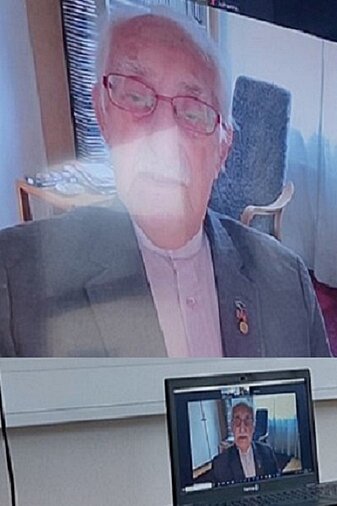

Dr. Leon Weintraub

Als Zeitzeuge per ZOOM zugeschaltet aus Stockholm zur Limburger Zeitzeugenwoche im Oktober 2024.

Dr. Leon Weintraub wurde am 1. Januar 1926 als Sohn eines Altkleidersammlers und einer Wäschereibetreiberin in Łódź/Polen geboren. Sein Vater starb bereits 1927. Leon wuchs in ärmlichen, aber glücklichen Verhältnissen am Rande zum Armenviertel in Łódź auf, wo sich das Leben auf der Straße abspielte und er autodidaktisch Lesen lernte. 1939, mit 13 Jahren, marschierte die Wehrmacht in Polen ein und einige Monate später wurde die Familie Weintraub ins Ghetto Litzmannstadt gebracht. Dort arbeitete er in einer Fabrik (Galvanisation, Klempnerei und Elektrische Werkstatt). Als die Deportationen aus Litzmannstadt begannen, versteckte sich die Familie Weintraub, wurde jedoch entdeckt. Im August 1944 folgte dann die Deportation ins KZ Auschwitz-Birkenau. Von dort gelang er ins KZ Groß-Rosen. Ein Jahr später verlegte man ihn ins KZ Flossenbürg und später ins KZ Natzweiler-Struthof/Kommando Offenburg. Im April 1945 gelang Leon Weintraub die Flucht vom Transport in Richtung Bodensee. Angekommen in Donaueschingen wurde er von einem französischen Soldaten begrüßt mit „Comment ça va?“

Leon Weintraub erwähnte ganz zu Beginn des Gesprächs, dass er „das Schlimmste erwartet“ habe – „es kam das Undenkbare.“

Dr. Boris Zabarko

Dr. Boris Zabarko sagte eine Woche vor der Limburger Zeitzeugenwoche im Oktober 2024 zu, dass er den schweren Weg aus Kiew und unter Bombenhagel nach Limburg auf sich nehmen werde.

Den Holocaust in der Ukraine in Erinnerung zu rufen, und die ermordeten 1,5 Millionen ukrainischer Juden, ist seine Lebensaufgabe geworden. Er hat viele Geschichten gesammelt in jahrzehntelanger Recherche und Reisen durch die Ukraine, mit Interviews, die auf Deutsch in zwei über 1.700 Seiten umfassenden Bänden zugänglich sind.

Am 18. November 1935 wurde Boris Zabarko im Dorf Kalyninsene im Gebiet von Cherson geboren. Unter rumänischer Besatzung wurde 1941 im Südosten des Lands das Ghetto Scharhorod eingerichtet. In jedem der wenigen Zimmer lebten mehrere Familien, 15 bis 20 Männer, Frauen, alte Menschen und Kinder zusammen. Es entstanden unerträgliche Lebensbedingungen: extreme Überbelegung, unhygienische Verhältnisse, Läusebefall, Mangel an Wasser, Waschhäusern, Seife, Spiritus, Hygieneeinrichtungen und Toiletten. Die Menschen litten unter Hunger und Kälte, körperlicher Schwäche, psychischem Schock durch die Deportation, Demütigung und Schikane, unter dem Verlust von Verwandten und Freunden und den schlechten Überlebensaussichten unter diesen Bedingungen.

Boris erinnert sich mit Liebe und Dankbarkeit an die Familie Samborski, die seiner Familie während der gesamten Besatzungszeit geholfen und sie schließlich gerettet hat. 2002 wurde diese als „Gerechte unter den Völkern“ ausgezeichnet. Er erinnert sich an die Befreiung durch die Rote Armee: ein Moment, der bei ihm starke Verwunderung auslöste, denn statt siegreicher, munterer Soldaten kamen erschöpfte, in Lumpen gekleidete, schlecht rasierte Soldaten. Auf seinen Vater wartete Boris lange - er hat den Krieg nicht überlebt.

Teresa Wilamowski, geb. Kozak

Teresa wurde 1927 in Grudziądz/Polen geboren. Sie ist die ältere Schwester von Krystyna Kozak, unserer ersten Zeitzeugin.

Teresa war Ende Oktober 2024 zu einem Zoom-Gespräch mit Schülerinnen der Sankt-Angela-Schule Königstein bereit, da sie schon lange nicht mehr reisen kann. Im Juni 2023 begleitete sie mit Ihrer Tochter und ihrem Enkel Jan Wilamowski Marc Fachinger einige Tage zu Gedenkstätten rund um Grudziądz. Darunter auch Górna Grupa, wo 10.000 Polen von deutschen SS- und Wehrmachtssoldaten ermordet wurden.

Teresa war seit 1941 zur Zwangsarbeit auf einem Bauernhof in der Nähe von Graudenz, im Juli 1944 wurde sie in das Lager Potulice verbracht, wo schon ein Teil ihrer Familie war. Von Potulice aus kam sie in ein Lager bei Torún, einem weiteren Nebenlager des KZ Stutthoff, wo sie schreckliche Dinge erleben musste, die sie bis heute nicht loslassen.

Teresa hat nach 1945 zum ersten Mal wieder bei der Beerdigung ihrer Schwester Krystyna im Mai 2021 deutsch gesprochen.

Bildergalerie

Bildergalerie